作者:孙平、曾欣、赵玉超(均为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员)

编者注

党的二十大报告指出,全面推进乡村振兴,实施就业优先战略。随着数字技术的创新突破和应用,新业态、新职业不断涌现,“乡村”与“就业”的碰撞,为县域劳动者提供了更加多元、灵活的选择,为推动县域经济高质量发展注入了新的活力。当前,我国县域数字化就业呈现出哪些特点和发展趋势?中国社会科学院新闻与传播研究所数字劳动课题组于2021年至2024年走访了山东、江西、河北、浙江、湖北、河南等6省十余个县镇,对乡村振兴背景下的数字化就业形势进行研究,并提出对策建议。

村民变身直播主播,推介、销售当地农产品;“新农人”用数据“训练AI”,成为人工智能数据标注员;“妈妈们”通过短视频分享育儿经验、乡村生活,成为农村题材热门直播主播……近年来,我国县乡涌现出一批以直播电商、网络配送、客服物流等新型职业为主的兼职就业、创业群体。这些数字化就业形态,不仅提升了县域影响力,也提升了全县整体活力和创造力。

县域数字化就业新特点

数字素养和技能提升

4年前,对直播一无所知的小丽绝对不会想到,“直播间卖牡丹”会成为自己就业的重要途径。如今,山东省荷泽市牡丹区黄镇街道王桥村小丽的家里,摆放着货架、直播台、手机支架、补光灯等设备。她和家人对牡丹、芍药的生长、花色、栽培等都了如指掌。目前,小丽的直播间粉丝超过20万,每天发货数千单。

数字化就业需要用到技术,如何拍视频、做直播,成为村民实现数字化就业的“必修课”。“刚开始什么都不懂,连链接都点不上,跟着县里的老师一点一点学,慢慢就熟练了。”小丽坦言。

直播带动了牡丹鲜切花的销售,村里的花农尝到了甜头。如今,300多户花农中,已有100多户加入直播。“没想到有一天,农民也能当主播,在直播间干活。”72岁的老王在手机上下载了好几个软件。面对新技术,他心里不再“怕”。“现在,老少都可以通过直播卖花。”老王笑着向调研组讲起村里这些年的变化。

同样,数据标注行业也极大提升了县镇就业人口的技能和素养。随着人工智能技术的发展,数据标注行业已经延伸到县镇,通过电脑技能和标注规则的培训,从业者坐在电脑前就能赚钱。

孟涛是山东省济南市平阴县一家数据标注公司的经理,三年来,她培训了近百名数据标注员(将图片、语音、文字、视频等原始数据标注成人工智能能理解的语言),主要来自周边县市、乡镇。她告诉研究团队,“要成为一名数据标注员,除了打字、点击鼠标,还要学会独立收集信息、核实比对、快速判断等数字化技能。”遇到需要事实核查的问答标注,孟涛会鼓励员工在正规网站上搜索内容,而不是在社交平台上寻找答案。随着数字化技能的不断提升,标注员对数字化场景越来越熟悉,参与热情也在不断提升。

归属感与当地支持并存

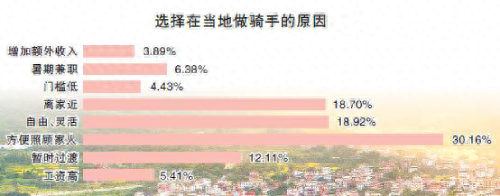

对家乡的眷恋与眷恋,是县城年轻人扎根家乡的情感驱动力。调研组在江西多地采访外卖骑手时,被问及哪些因素促使他们选择留在家乡。“有家人(占30.16%)”和“离家近(占18.7%)”是被提及最多的答案。土生土长的景德镇外卖骑手陈少清明确表示,“在家挣五六千块钱,不如在外面挣一两万块钱”。大城市房租高,人又不熟,但在家乡,他可以随时实现照顾家人的愿望。

像陈少青一样,不少“宝宝妈妈”通过本地化数字化就业,实现了“左手家庭、右手事业”的平衡。陕西省榆林市清涧县数据标注员马华华十分珍惜自己的工作,“这份工作一周有两天休息时间,每天有时间接送孩子、陪他们玩,有着难得的‘家庭友好型’优势。”

“不用导航,路途熟悉”、“队伍里有一张‘活地图’”、“知道别人不知道的捷径”,有本土经验的县城骑手多来自附近县镇,跑单更娴熟。此外,“情”与“意”依然渗透在县城社会,骑手间的感情也在日常的聊天、互帮互助、定期聚餐中生根发芽。

与此同时,作为村民熟悉的社会,县城里“你帮我我帮我”的氛围也激发了数字经济的网络效应。在浙江省丽水市缙云县,朱珍在当地的电商街开了一家文具店,把文具包的裁剪、缝制、线下包装等工作都交给了村里的留守妇女,她们利用闲暇时间参与生产,并在过程中给朱珍“当学徒”,发展自己的网店。农村关系编织进淘宝的经营关系中,当地的文具店从最初的几家扩展到70多家。

满意度与灵活性相互交织

“工作没什么压力,就算有烦恼,一路骑车就能排解。”来自江西南昌市余干县的骑手王女士这样描述自己的工作。王女士之前在一家净水器公司上班,公司不赚钱。辞职做骑手后,收入翻了两三倍,最高的时候能达到几万元。

“福利好”对已经成家立业的中年骑手来说尤其重要。采访中,一位手臂受伤、不能再干重活的外卖骑手对目前的工作很满意,感叹自己不仅没有成为家庭的负担,反而成了“家里的顶梁柱”。

满足与快乐并非司机独有。河北省沧州市吴桥县的范哥找到了增加收入的妙招。“白天看仓库,晚上做代驾,反正在家躺着看电视,还不如出来赚点钱。”范哥在当地一家酒厂做仓库管理员,经常看到厂门口穿着各种代驾制服的司机来来往往。一打听,他发现了代驾这个职业,“门槛低,只开到半夜,不耽误第二天上班,还能多一份收入!”

数字平台的渗透、人际关系的连接,催生了代驾平台。每天下班后,范哥骑着电动车,打开手机,点开电话,接单。每天4-5个小时的代驾工作,能让他每个月额外赚到3000-4000元。

自信心和自主性显著增强

“要敢于迈出第一步,接受新技术,迎接新挑战。”胡磊是湖北省黄冈市黄梅县的一名电商培训师,多年来,他走遍了几十个村子,开了几百节课,教过上万名想做电商直播的农户。

受传统伦理道德、熟人关系等束缚,县域女性对于电商的态度很矛盾,一方面对直播感兴趣,希望从中获得成就感,另一方面又不愿“抛头露面”,不敢面对镜头。

为此,胡磊每天课后都会布置任务,要求学生通过视频跟他交流,增加学生做直播的信心。家住湖北省黄冈市蕲春县的刘丽萍上完胡磊的课后干劲十足,每天早上都到家后的小山丘上练习直播技巧。她把直播常用词认真抄在小本子上,每天复习、背诵。学会拍摄、剪辑照片后,刘丽萍开通了账号,开始运营农产品直播。如今月入四五千元的收入给了刘丽萍很大的信心。她开始鼓励身边的“宝贝妈妈”做直播、做短视频,并主动分享自己的学习心得。

“如果要总结自己的成功经验,那就是无论做设计还是做电商,都要不断学习。”在山东省荷泽市曹县从事汉服电商的孟小霞说。由于她的汉服设计屡获殊荣,她和丈夫已成为当地中国传统汉服的形象大使。

“我以前学的是艺术设计,对网络销售一窍不通,学了八年也只是学到一点点。从2015年完成第一笔网购订单开始,我的自信心就大增,相信自己能行。”2023年,孟小霞穿着自己设计的汉服,以妇女代表的身份走进人民大会堂出席中国妇女第十三次全国代表大会,一股自豪感油然而生。

县域发展零工经济面临的挑战

当前县域平台经济蓬勃发展,成为群众收入实现的重要支撑。本土、灵活、自主、自信……这些关键词串联起了县域平台从业者的特点,也体现了他们对未来的诸多期待。但这一群体在职业发展中也面临一些困境,主要体现在以下几个方面:

收入稳定性和职业可持续性有待提高

数字零工具有连接性、中介性、数据化等特征,这些属性使得数字就业人群呈现出不同于传统行业从业者的特征:流动性、灵活性、过渡性强等。以数据标注为例,一方面,从业者明显感知到从业人数在不断增加,工作“没有前几年那么轻松”,收入水平也相应受到经济需求、产业环境、季节变化、用工规则调整等因素的影响,他们想尽办法延长工作时间以赚取更多收入,靠个体努力对冲经济收益的不可预测性。

来自山东省荷泽市曹县的骑手郭姐说,“只要孩子上学,就是淡季”。暑假期间,孩子们喜欢点奶茶、零食等,她平时从早上九点工作到晚上九点,一个月能挣六七千元。但开学后,订单量急剧下降。她看到同事送早餐一天能接十几单,于是她也报了送早餐的生意,每天早上七点出门,中午也不休息,以维持旺季的收入。

此外,平台数字化产业下,工作者在职业发展上也面临不确定性。一方面,县域零工大多来自传统农民工群体,在专业技能、职业化路径上存在学历、经验不足等瓶颈;另一方面,不少县域零工用自己的劳动力“喂养”大数据、人工智能。这种“一天一个样”的不确定性和随时被技术抛弃的可能,也增加了数字化工作者的不安全感。

家庭和社会认可度低

作为新型商业模式的实践者,县域零工劳动者需要面对来自家庭、传统社会关系的质疑,存在一定的自辱性。

传统农村社会对数字技术相对陌生,对数字化就业的接受程度较低。以电商直播行业为例,一些家庭曾因“包养妈妈”上屏而遭到邻居议论、家中老人反对。在参与直播初期,多数“包养妈妈”面临“时间长、收入低”的困境,受到家人阻挠。此类情况在工作者获得收入后逐渐得到解决。

来自河南省焦作市修武县孙窑村的主播小孟说,刚开始做直播时,邻居们经常在私下议论她,“她天天上网聊天,挣钱不多,心神不宁。”还有人说,“她上线的时候,(化了妆,带了滤镜)看不出来什么样子,虚荣又自负。”这些评论让她在短暂的创业热潮过后,陷入了自我怀疑的漩涡。

在传统的农村家庭中,女性通常被要求“带好孩子”、“做家务”;而早起直播一度被家人认为是“不尽职”、“耽误工作”。在家庭和传统观念的双重影响下,一些女主播不得不回归以家庭为中心的日常生产生活。一些女性会积极尝试与家人沟通,以便在更好地照顾家人的同时发展自己的事业。她们大多会通过增加家庭的经济收入来获取或提升自己职业的合法性。

此外,“宝妈”们直播间大多为兼职,经常被日常家务事缠身,无法保证相对稳定的工作时间和节奏,强烈的不稳定性也让她们感觉“这不是一份正经的工作”,而是“一次个人的创业经历”。

抵御经济风险能力不足

目前,农村青年中只有约20%能够借助数字平台突破自我、取得成功,创业风险高、路途艰辛。

在云南省昆明市盘龙区阿子营街道,王军夫妇从事百合种植、销售3年多,经营规模逐渐扩大。就在创业势头正盛的时候,百合种植区被划为水源保护区,花卉产业需要大量肥料,他们不得不停下脚步转行。

对于农产品电商而言,生产周期长、前期资金门槛高、回报慢的现实难以克服,创业往往要承担较大的资金压力。此外,农产品还要面对作物产量和市场不确定性的双重风险,预期经营收益难以保证。目前农产品电商的法律法规尚不完善,电商投资信用风险较高,如果半途而废,不仅前期投入打了水漂,还会出现还贷问题。

多措并举助力县域就业提升质量和效益

县域数字化就业不仅为中低收入劳动者创造了更多的就业机会,也成为未来推动乡村资源再整合、激发乡村振兴内生动力的有效途径。如何提升县域数字化就业的质量和效率、为其保驾护航,是未来乡村振兴道路上必须关注的课题。

创新制度路径,促进专业化发展

在数字经济成为推动县域高质量发展新引擎的背景下,地方政府和相关部门应进一步明确适应数字产业发展的人才技能分类和评价标准。地方人力资源社会保障局等主管部门可考虑试点“技能清单”“职业技能竞赛”等模式,制定出台适合县域数字零工从业人员的技能考核办法,提升相关从业人员的职业认同感。

例如,可将人际沟通、情绪调节、多任务协同管理等通用性较强的技能纳入平台从业人员的考核体系,绩效优秀者的量化分数和综合素质评价可在各数字劳务平台通用,并与当地人才认可、其他行业工作机会、银行小额贷款等优惠条件挂钩。

平台企业应持续开展数字化培训项目,扎根当地,培育当地新的就业群体,通过开设基础的信息技能课程,以及针对性的直播、运营、设计、公关、售后服务等高级培训,不仅能使现有平台从业人员在技能提升方面受益,长远来看,也能帮助县域地区整体就业质量、教育氛围和数字化意识的提升。

完善社会保障,优化数字化就业环境

近年来,虽然以工伤保障、新型就业人员意外伤害保险为代表的试点政策稳步推进,但考虑到各地区资源禀赋、发展阶段、产业定位等差异,更加需要动员地方政府进行有针对性的细化制度调整和社会保障,这也是有效化解灵活就业过程中长期存在的高职业风险,增强数字平台从业人员安全感和公平感的重要手段。

地方政府应更加关注该群体的收入压力、职业发展、社保意识等问题,特别是劳动者自我保护意识薄弱、外债风险较高的问题。地方主管部门、行业组织、工会等各方应加强联动,加大监管力度和公共服务供给,形成合力,通过发布工伤赔偿、劳动关系认定等典型法律案例,提供简化便捷的社保办理、再就业咨询、免费法律咨询等服务,不断提升数字平台劳动者的保障水平。平台企业可定期举办交流会、论坛,提高劳动者自身风险意识、法律责任和社会责任,加强相关劳工维权知识培训,营造更好的数字就业环境。

协调多方力量构建良好就业生态

地方政府要积极搭建数字零工与县域普通民众日常互动交流平台,通过数字化就业典型案例、农村科技宣传推介、数字零工就业经验分享活动等多种形式,肯定数字零工在激发县域经济活力方面的主动性和创造性,转变地方传统就业观念,让当地民众进一步了解和体会到数字化新业态的活力和魅力,推动县域社会更加主动适应新一轮数字经济发展要求。

目前,一些地区工会、妇联、青联、平台企业等多个机构协同联动,探索建立“零工客栈”就业服务场所、“社区微商”就业服务、“家访帮扶”、数字零工志愿服务队、爱心日托中心、心理咨询室等,为平台从业人员及其家庭提供长效化、制度化的辅导支持。

同时,平台企业可考虑从家庭关怀入手,依托“家庭活动日”、“数字职业开放日”等活动,展现数字企业文化与亲和力,树立数字人自信,激发其家人自豪感,帮助数字人获得更好的家庭支持与鼓励。

光明日报(2024年5月23日第07版)