在繁华的城市里,忙碌的农民工每天奔波在各种高楼大厦中,追逐自己的梦想和生活。 然而,在我国人迹罕至的崇山峻岭中,存在着这样一个特殊的“农民工”群体。

毫不夸张地说,他们是我国最极端的农民工。 与大多数工作不同的是,他们每天都与山脉、岩石和山谷为伴。 他们没有朋友,也没有福利。 他们只是在心中担负着初心和责任。 。

他们在大山里呆了几十年,过着孤独但有意义的生活。 这项工作风吹日晒,需要消耗大量的精力,有的甚至全年24小时工作,甚至有生命危险。

他们的最低工资只有600元,但即便如此,无论是高学历的人还是普通人,他们仍然愿意放弃安逸的生活来从事这份特殊的工作。

用他们自己的话说,他们是在保护文化遗产的瑰宝,是在保护中华文化的传承。 这些坚韧、极限的工人身上又发生了怎样的传奇?

坚持,初心

中国文化源远流长。 遥远的巴山蜀水绿地上,孕育着无数灿烂的文明。 随着岁月的流逝,他们向每个人讲述着无声的故事。

在巴蜀,存在着一个默默无闻却肩负着巨大使命的特殊群体。 他们是文物守护者的“巴蜀洞窟守护者”。

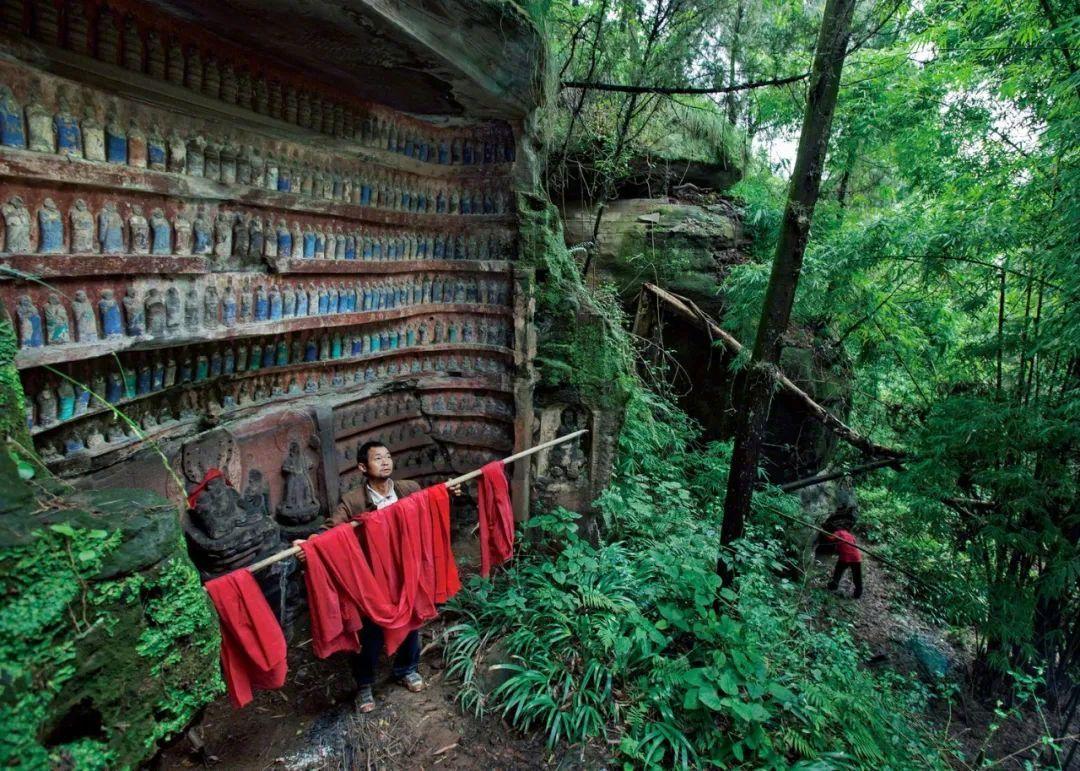

他们远离尘世,没有任何物质享受,孤独地在山里呆了几十年,他们的工作就是保护千百年来雕刻、绘画的佛像、经文和壁画。

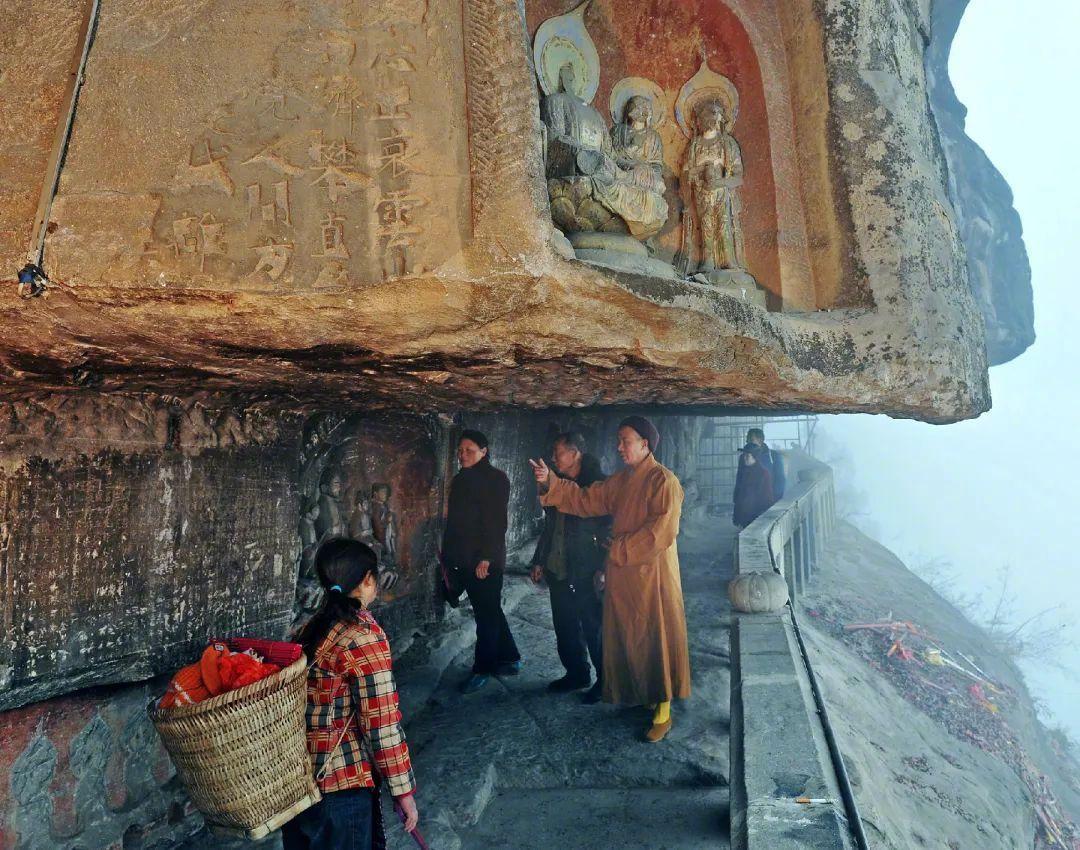

这些巨大的石窟,饱含着时间的洗礼,是中华文化的瑰宝,是中国古代工匠智慧和艺术的结晶。 这些被称为“最极端工作者”的守护者的生活更是难以想象的孤独。

“极限工人”一词的出现,要归功于摄影大师袁荣荪。 袁荣孙早年喜爱绘画。 俗话说,一切艺术都是相通的。 他在追求绘画的同时爱上了摄影。

2005年,袁荣孙第一次参观了龛内长满青苔的古代石像。 因为刚下过雨,石像显得更加深邃动人。 也就在这个时候,袁荣孙萌生了拍摄巴蜀石窟的想法。

在大多数人眼中,石窟有着高大、庄严的形象,但在42岁的袁荣孙眼中,庄严的石像背后也有质朴的一面。

2018年,袁荣孙走进四川资中县。 深山里一切寂静无声。 微风吹过巨大的石窟,让他心潮澎湃。 原来,石窟就在我们身边。 这些东西都是古代工匠的心血。

袁荣孙拜访了一些洞卫,听他们慢慢讲述自己的生活。 作为守护者,他们终日与石像相伴,数十年的陪伴却显得十分孤独。

为了更好地保护和防止盗贼抢劫、盗窃文物,一些洞窟管理员直接搬进了石窟。 一张床、一张简单的桌子和一个锅就成了他们的家。

面对风吹日晒、电闪雷鸣等各种突发情况,这些工人们从来没有退缩过。 他们告诉袁荣孙,这个责任必须有人承担,这些东西必须有人传承,而他们能做的就是默默守护。

正是因为他们的无私奉献,才让传承了数千年的文化瑰宝至今仍屹立于人们的欣赏之中。 无数游客前往巴蜀观赏这些石窟,感受岁月的古朴和历史叙事。

深藏在大山深处的宝藏

石雕造像多以佛教为题材,庄严肃穆。 然而,在袁荣孙的镜头下,这些石像更像是古人精心雕刻的艺术品,就像一本讲述传承的古书。

悬崖上的天然石壁上刻有文字和图像。 古人以刀为笔,将情感和传承刻在山峰之上。

说到石窟造像,大多数人都会想到著名的“四大石窟”,但实际上,在我国近6000个石窟造像中,又以巴蜀石窟为最,以2800多个石窟居全国之首。

石窟造像起源于公元一世纪的古印度。 在此之前,佛教造像多以佛塔为象征。 随着犍陀罗地区佛教造像的兴建,石窟造像逐渐成型。 佛教开始在深山洞中挖石壁、画壁画。 石像。

石窟传入西域,然后一路东传至中原。 石窟造型大规模传入巴蜀地区,其实在南北朝、唐宋时期就曾大规模兴盛过,并且在此后近1400年的历史中从未间断过。

毫不夸张地说,巴蜀地区的石窟最能体现北方中原的风貌,并在此基础上展现出当地独特的地域特色,吸引了大家的喜爱。

整个川渝两地,有大大小小的石窟2800个,分布在80多个县。 有的有名无名,藏在大山深处。 袁荣孙用了近十年的时间断断续续地行走在川渝大地上,用镜头记录着巴蜀石窟。

这些石窟有的在村庄里,有的在山里,人们可以融入大自然的宁静。 正是在他漫长的古迹探索之旅中,他认识了这群特殊的农民工。

由于有些石窟隐藏得太深,而且位置极其偏僻,所以找到袁荣孙是费了很大的力气。 有时他不得不向当地人寻求帮助。 这些人有的爽快地给他指路,但也有一些人用非常挑剔的眼光看着他。

这些人通常有一个特殊的名字“某某文化保护者”,也就是我们所说的洞穴守护者。 袁荣孙的镜头不仅展现了石窟,也展现了这群特殊的人。

从2006年开始,袁荣孙接触石窟并开始拍照,所到之处,他都会与当地的洞窟管理员交谈。 从谈话中他得知,他们有的是父子,有的是夫妻,有的甚至是三代洞窟守护者。

时间以风为凿子,在石窟造像上刻下了岁月的痕迹。 每当人们驻足于此,都能感受到历史的微风。 为了保护这些不可替代的历史文物,当地不少村民自愿成为文物管理员。

他们成为了石窟国宝的守护者和传承者,其中有的人已经工作了40多年。

永远的洞穴守护者

越是稀有的东西,就越容易被盗猎者觊觎,文物也不例外。 巴蜀石窟的名气不如四大石窟,分布也没有那么广。 在这种情况下,很多盗猎者就会觊觎文物。

佛头是整尊佛像中最值钱的,所以很多偏远山区的小石窟都会成为盗猎者的目标。 但如果没有了佛头,整个佛像的价值和艺术观赏性就会大打折扣。 由此,出现了“文物保护者”的身影。

袁荣孙在《巴蜀石窟:隐藏在乡村的中华文明》一书中提到:“在碧绿的稻田深处,村民们光着脚踩着锄头,匆匆走过佛像,他们一边守护着佛像,一边守护着佛像。”培养他们的生活”。

这些人的生活都是由石像主宰的,几十年来一直守护着它们。 漫长的岁月里,他们独自守护着这座沉默的石像。 为此,他们有的要一个月后才能回家,有的甚至直接在石窟里安家。 中间。

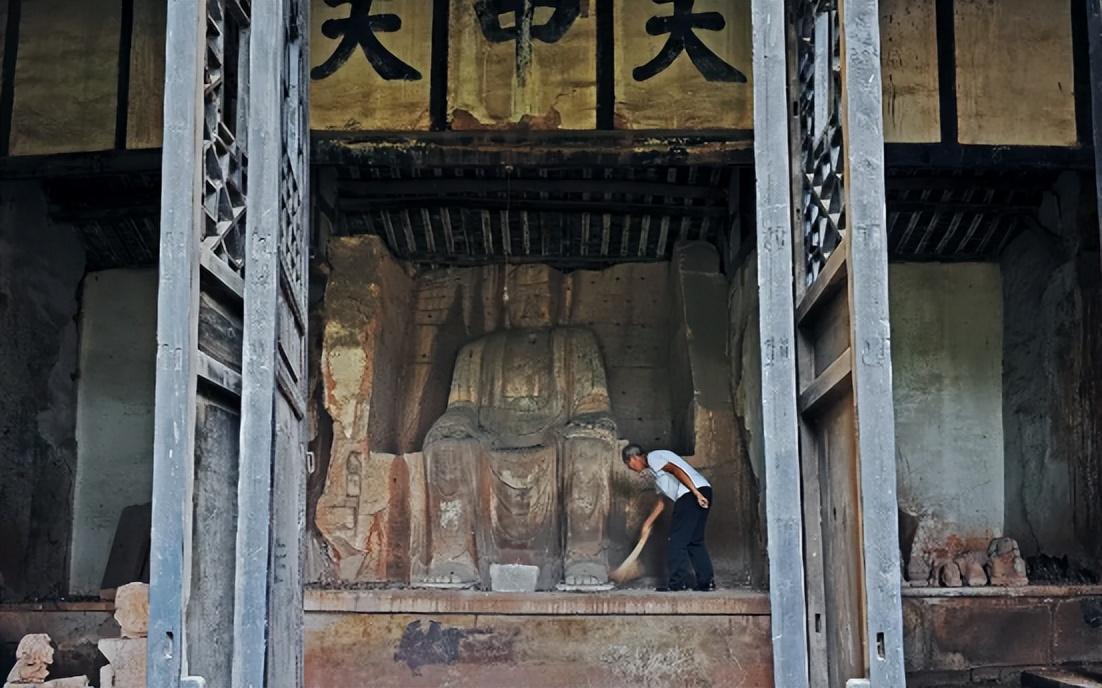

在成都郊区龙泉山的龙泉驿,桃花绿树的古道尽头,就是“弥勒佛寺”。 这里有佛龛50多个,供奉着160多尊雕像。 里面石壁上刻制的就是释迦牟尼佛。

这里的守护者肖叔叔,40多年来一直默默守护着文物。 他已经在这里安家了,他的儿子和孙子都在这里长大。 因此,一家人从小就自然而然地与这些雕像亲近。

在肖叔的印象中,他的一生几乎都奉献给了石窟。 早年他守着石窟过着孤独的生活,不为别的,只为心中的责任和传承。

萧伯伯身后的唐代弥勒佛

70岁的曾祥玉和76岁的刘发凤是一对夫妇,也是名山寺的洞管理员。 从2005年开始,他们守护着这座文物已经20多年了。

2020年,当地县政府将每月伙食补贴由150元提高到200元。 对于很多人来说,200元是一顿高档餐厅的饭钱,但对于这对守着山洞的夫妇来说,这就是一个月的伙食费。

有些人听到这可能会说,“他们工作这么辛苦,工资一定很高”。 相反,文物保护员的工资与文物等级挂钩。

最低600元,最高1200元。 曾祥宇夫妇的工资只有800元。 800元的工资,工作确实异常辛苦,常年充满工作。

文物局要求24小时石窟内不得留人,所以他们只能睡在佛像旁边,不可能再做其他的兼职。

结果,几乎没有人愿意涉足如此困难且无利可图的境地。 但是,文物也不能不受保护。 因此,随着时间的推移,洞穴守护者已经成为当地的村民。 他们世世代代在洞穴周围建造家园,承担着责任。

在他们眼里,工资并不在意。 更重要的是,他们不顾名利,做有意义的事。 对于他们来说,这是用多少钱都买不到的东西。

也许他们一生都生活在贫困中,但他们却成为了文物传承路上不可或缺的人。 如今,整个巴蜀地区,凡是有石窟、造像的地方,就有洞窟守护者。

他们有的担任官方职务,有的主动担任监护人。 他们用自己的力量保护和传承文化瑰宝。 袁荣孙的镜头不仅是美丽、庄严的石窟场景,更是一种精神传承和一群可亲可敬的人。 人们。

文物无声却蕴藏万言,总有人默默肩负着保护历史文化宝藏的责任!

参考: